东北网手机版 3g.dbw.cn

励精图治

刘吉成

“一个热爱中华大地的人,他一定会爱她的每一条溪流,每一寸土地,每一页光辉的历史。”这是80年代习近平任正定县委书记时的内心独白。感同身受,一个热爱自己大学的人,他一定爱她的一草一木、一砖一瓦、一师一生以及发生在这片土地上的每一页光辉的历史。

第一篇抉择

1993年诺贝尔和平奖得主,南非前总统纳尔逊·曼德拉曾说:“真正伟大的光辉不在于永不坠落,而在于坠落之后再度升起。”诚如是,一项事业的伟大之处不都在于持续的辉煌,更在于其经历磨难之后的崛起。齐医在70年的发展历程中,五处辗转九易校名,历尽艰辛,尤其是源于地域瓶颈带来的种种困难。直至2008年,一座崭新的校园诞生在美丽的嫩江之畔,从此,齐医翻开了发展史上新的一页。

兴起于20世纪90年代末的以大学合并以及大学城和新校区建设为特征的规模化发展,在进入21世纪时,达到了高峰。在全国范围内,高等院校扩张的格局基本尘埃落定,高等教育呈现出一片欣欣向荣的景象。但随之而来的高校大量借贷投资问题也逐渐开始引起政府的关注,国家陆续出台了相应宏观调控政策,大学校区建设被纳入紧缩范围。此时的齐医,却仍徘徊于非中心城区,办学日渐艰难,发展愈加受限。

在这一时期,学院所在地富拉尔基区正在上演知识阶层大流失的“大戏”,部属院校东北重型机械学院迁往秦皇岛,三所省属科研院所陆续转移至市内,大型国有企业的研发中心相继奔赴沿海,许多中学生争相到齐市就读高中,一些家境较好的市民纷纷到市内购房,曾经一度以大工业文明为特征的富拉尔基区,渐渐人气低落,活力匮乏,市场疲软。在这种背景下,作为一个知识密集型单位的齐医也在上演着同样的一幕——优秀教师流失,引进人才困难。在2000年,学院专任教师中具有硕士学位者的比例仅为10.8%,直至2004年才有了第一个博士。生源不足,质量堪忧,每年都要降分录取,投档开到第八志愿。新生入学后常常有部分学生退学,随后还要到省招办补录,大多数院校一两周即完成的招生工作,我院却要持续一两个月,成为全省招生最差的院校之一。一位来自海南的家长说,“我们已经坐了几天的火车,千里迢迢到达齐齐哈尔火车站,下车后还要打车穿过30多公里的荒地才来到学校”;一位来自江浙一带农村的新生说,“这个学校还不如我们当地的中学”……校址偏远,条件落后往往成为一些新生退学的主要原因。

如何摆脱困境?成为多年来学院领导和全体职工一直苦苦思索的问题,在原地扩大建设规模?迁往大庆另辟蹊径?还是……犹豫彷徨的时光将本已落后的学院拖向愈加落后的处境。

学院到底向何处去?2004年7月,新一届领导班子上任后,统一各方意见,扛着经济、政治等诸多风险,毅然抉择——到齐齐哈尔中心城区,美丽的嫩江之畔,开辟新天地!

抉择难,审批难,建设更难。

第一难,抉择难。事实上,地域对办学的瓶颈效应,几届学院领导均有所认识,并多次动议迁移校址,但终因各种困难而搁置。抉择难,难在去哪里?是否能够争取到政府支持?是否具备经济实力?建一个校园是需要真金白银的,那是硬头货,前几届领导之所以最终放弃搬迁念头,我想还是考虑到自身的经济实力不够。其实,在我做出搬迁决定时考虑最多的也是资金问题。当时,建设一个新校区至少需要几个亿的资金,而学院的年总收入不过6000多万元,每年仅有一两千万元的资金结余,相对校区建设的投入可谓杯水车薪。显而易见,在这种情况下,做出建设新校区的决定,是要承担经济风险的,甚至也可能由经济风险引发政治风险。有些人在私下议论,学院这么有限的资金用在新校区建设上,职工待遇就会下降,还会导致人才大量流失,即使勉强建起校园,也只能是一个空壳。有人说,一旦资金链断裂,工程骑虎难下,后果不堪设想,作为主要领导要承担的责任可想而知。还有人说,如果不建校区,在富区继续加大老校区改造与建设力度,既不会有更大的经济压力,也能使校长宝座稳如泰山。诸如此类的温馨提示和善意告诫源源不断,这对刚刚就任院长的我来说,也的确是一个巨大考验。回想起来,当年真是血气方刚,坚定执着。正所谓百二秦关终属楚,三千越甲可吞吴。截至2015年底,学院固定资产投资已达9.2亿元,不但没有影响职工的待遇,与2004年相比,人均校内津贴还增长了四倍多,居全省高校的前列,而且,学院账户上的资金结余达上亿元。每当在上下班时看到一辆辆职工的私家车鱼贯出入校园,感慨油然而生,经过这些年的奋斗,我们的教师能够在社会上尊严生活、诗意栖居,内心之欣慰与自豪已超越任何个人所得。

第二难,审批难。当时正值全国范围的大学城和校区建设被“收口”和“宏观调控”时期,各级政府对校区工程立项均持审慎态度。学院的家底一碗清水看到底,小小齐医岂能支撑起新建校区偌大的工程,上级领导为之担心也是理所当然。为了实现搬迁梦想,在积极争取上级支持的同时,只好采取迂回战略,将新校区改为临床教学园区进行申请立项。上级主管部门两次派专家组进校论证,最终同意学院建设工程。至今还清晰记得,在瑟瑟北风中,站在碾北公路的桥上,面对嫩水之滨的一块荒地,专家说:“这是一块宝地,一定先拿下,即使不能一步建成校园,也要留得青山在”。早期向上级呈报的申请校区建设有关文件,都是用“临床教学园区”,后来逐渐演变为一个通用词“新校区”,三个字的偷梁换柱隐含着我们内心整体搬迁的执着信念。记得校区建成后,省领导来院视察时说:“如果不搬迁,齐医死定了!”我一直忐忑的心终于落地了。

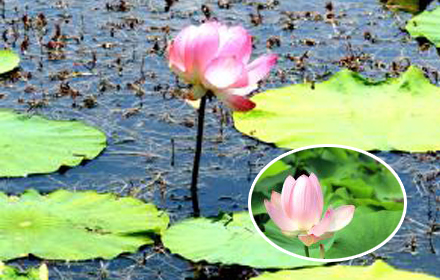

第三难,建设难。跨过了前两难,接下来就要动真格的了——整钱拿地建楼。一次在从哈返齐的路上,接到政府通知,参加由市长主持的规划会。看图说话,从一张大的齐齐哈尔建设规划地图上,我一下子就相中了一块跨湖用地,约100多万平方米,市长慷慨解囊。在此之前,已与政府相关部门进行了沟通,得到大力支持,在分管副市长的带领下,进行了六处选址勘察,大体方位已心中有数。所以此时,图上一指,就一锤定音。但会后到实地考察时还是有些傻眼,所选之地尽是房屋建筑,拆迁之难,成本之大根本无法完成。于是,又找政府,向北调整。市长说:“这是齐市最大也是唯一的一个苗圃了,按规定,苗圃属于绿地,受控国家,但为了支持齐医发展,就将这个大苗圃让与齐医作为校园建设用地。”后来,听说一位“大师”路过此地询问,那是何处?有人告诉他,那是正在建设的一所大学校园,大师曰:此乃风水宝地。当然,这只是个趣味传说。在自然环境上,这里也的确是一块风水宝地,上风上水,嫩江原野上的绿色空气总是习习地吹向校园。在新校区建设伊始,我们提出了“高起点定位、整体规划、分步实施”的建设思路。在多家设计院竞标中,上海同济大学规划设计院一举中标,为我院绘制了一个现代、时尚的校园建设方案。采取组团式建筑群,让出大量空间作为绿地。现在我们的校园可以说是大学中的花园,也可以说是花园中的大学。时任省教育厅厅长张永洲来院视察时曾说:“齐医是全省最美的大学。”接下来,在寻找建筑施工单位上,颇费一番周折。一开始,法国公司、中冶公司、中远公司等许多大型建筑公司纷纷上门,但考察了学院的资金状况后,又纷纷撤出。偶然机遇,吉林省建筑公司颇感兴趣,同意协助资金担保事宜,并承诺交钥匙工程。他们派出一位具有国外背景的CEO带队来齐市考察一周后,结论是放弃。放弃的原因与其他公司一样,认为学院不具备经济偿还能力。在这样的来来往往中,一年多的时光已经悄然逝去。最后,只好将工程分解,寻找一些愿意垫付资金的公司参与工程建设。当袅袅炊烟从苗圃里一处破旧的平房升起的时候,学院新校区建设指挥部和基建办的同志们已在这里埋锅造饭,开始紧张的工作了。由于新校区距老校区近40公里,他们只好克服夏季炎热、蚊虫叮咬、春秋两季潮湿阴冷等诸多困难,吃住在这里,工作在这里。征地动迁、塔吊高悬、车轮滚滚、尘土飞扬、监管协调,一时间,这片宁静的土地到处呈现着紧张忙碌的景象。据业内人士讲,这样规模的建设工程通常需要几十名工程技术人员进行管理,而我院的基建办仅11个工作人员,其中7个正式员工,4个临时工,且又都没有过从事这么大建设工程的管理经验。大庆某个校区建设时,聘一个总工年薪在16-17万元,我们给增加到20万元,人家也没来。基建办的同志们边干边学,艰苦创业。幸运的是齐市规划局的一位领导兼总工程师刚刚从原岗位上退下来,加入到我们的建设管理团队之中,承担起技术总监的职务。紧张忙碌的十年,如白驹过隙,他在我们心里已经是学院的一员了。当时,新校区与外界没有道路相通,人员进出靠的是在田地上踩出的土路。为保证新校区投入使用后及时通车,由学院出资2000万元,政府出资8000多万元,在校园东侧校门前建设了一条卜奎北大街。我在新校区搬迁伊始所作《大医园赋》中“左青龙而大道无形,右白虎则嫩水有势”的“青龙”就是指这条卜奎北大街,“白虎”指的则是环绕校园西侧流向劳动湖的嫩江水系。由于医学院的迁入,这一遍布棚户区的城乡结合部已经成为齐齐哈尔市价值最高的黄金地段,万达地产、中正地产等相继进入。2006年9月28日,在刚刚破土动工的工地上,我们举行了具有历史意义的新校区奠基典礼,市政府及有关委办局和友好单位的主要领导参加了庆典,这是一个被载入史册的日子。幸运至哉,历时三载,苦尽甘来,一座现代化的大医学府在北方的原野上赫然耸立起来。

2008年7月13日,天气晴朗,艳阳高照,奥运圣火传递至齐齐哈尔。就在这一天,齐齐哈尔医学院从36公里外的富拉尔基区,跨过滚滚的嫩江,一举迁入新的校园,实现了几代齐医人的梦想!与圣火相遇,不是我们有意安排,而是天意,因为搬迁之日早早就已确定。据说,圣火传递原计划也不是在这一天,而是因为在全国各地传递过程中天气的变化,才在这一天传递到齐齐哈尔。与圣火相遇,是多么的幸运,这是百年来奥林匹克火种第一次在中国大地上燃烧。更快、更高、更强的奥运精神也一直在激励齐医人不断向新的目标迈进。

- 相关新闻

- 24小时新闻排行榜

- 曝光台